[caption id="" align="alignnone" width="300" caption="當今網路的 10 大破壞創新關鍵,你不能不知道"]

[/caption]

說到北美網路業,有一個人真的是喊水會結凍。她被尊稱為「網路的女王」(Queen of the Net),出版的研究報告報被奉為投資人必讀的「聖經」。當初,她是開啟 Web 1.0 時代的其中一個關鍵人物 — 1995 年「網景」(Netscape) 上市案的推手,而那之後的 15 年來,她可以說經手過無數的網路公司。網路業歷經蕭條,現在又興盛,她卻一直是這中間固定不動的核心人物。我所說的這位女王,就是被富比世譽為當今科技界最聰明的

十個意見領袖之一,摩根史坦利的網路首席分析師,瑪莉‧米克 (

Mary Meeker) 女士。

其實我已經有好幾次在

Facebook 社群上

分享瑪莉女士的各式

研究報告,大家的反應也都非常熱烈。但這次她整理的資料我認為非常非常重要,是為了昨天深夜在矽谷舉辦的

Web 2.0 高峰會所準備,標題原文是「10 個網路公司領導應該要知道答案的問題」(Ten Questions Internet Execs Should Ask & Answer),我則是認為它根本就是「當今網路的 10 大破壞創新關鍵」。

照慣例,原文投影片

在這裡,演講的影片則

在 Youtube 上,其實投影片只有短短的 49 頁,演講更只有 18 分鐘長,我鼓勵你們自己去讀過、看過一次。以下,則是我的重點整理:

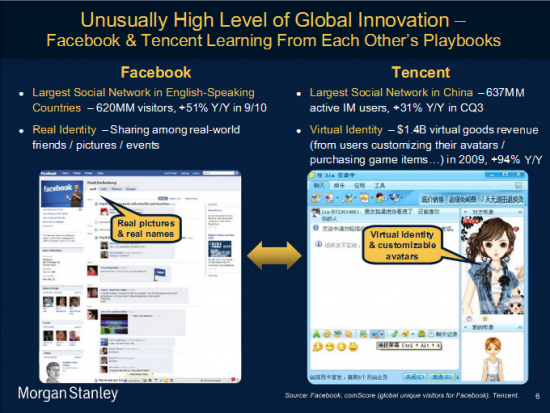

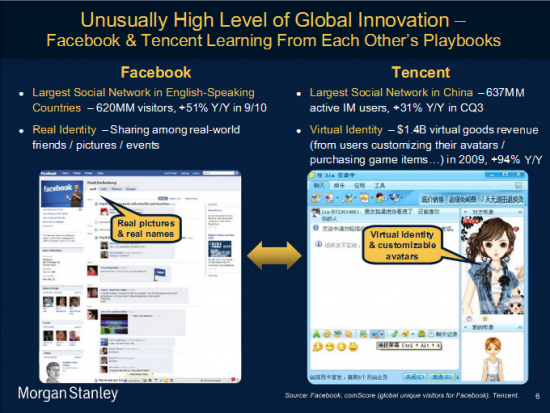

借鏡全球 (Globality)

北美再也不是網路創新的唯一龍頭,事實上,騰訊 (QQ) 擁有的會員數和來自休閒遊戲的營收,都比 Facebook 來得高,因此不只是騰訊學 FB,我們也常看到 FB 仿效騰訊的策略。除此之外,還有印度、巴西、俄國等快速成長的巨型市場,也是很多創新的來源。所以,除了矽谷,現今的網路創業團隊還要向全世界的競爭對手學習,來增強自己的競爭力。

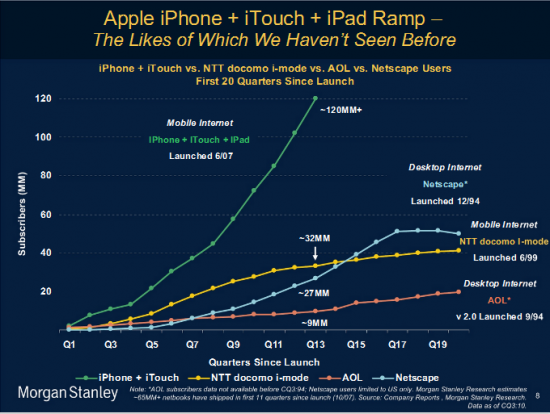

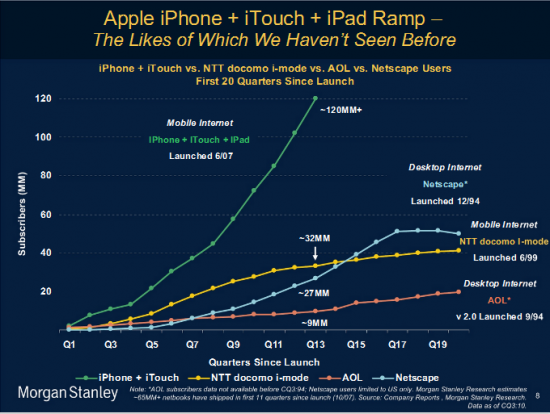

行動策略 (Mobile)

iPhone / Android 的成長速度,比任何以前出現過的「新新產業」都還來的快,尤其是 Android,更是在短短的兩年內就成長至

25% 的市佔率。而行動上網的使用率,更將在 2 年後超越桌面。你的創業策略該如何因應?是兩者並行嗎?還是我之前寫過的「

先行動、後桌面」?無論如何,你不能在這個領域缺席。

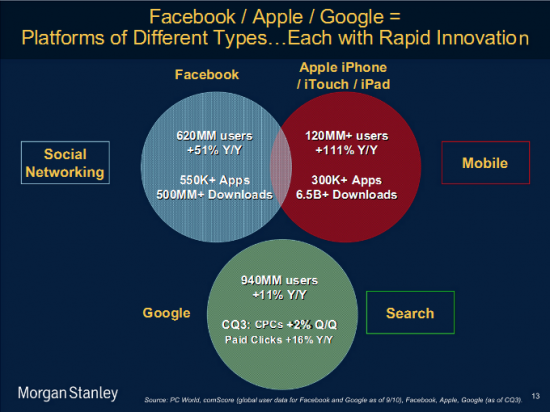

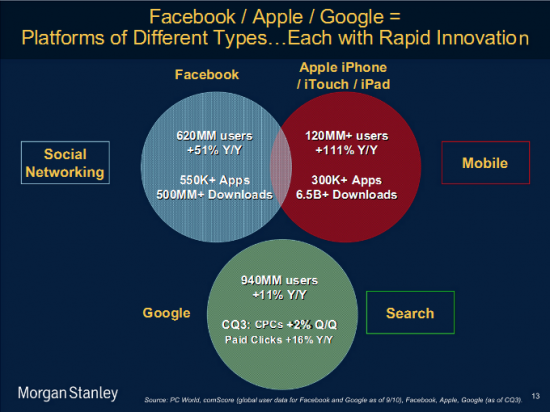

生態圈 (Social Ecosystems)

如果說 Web 3.0 的「

三種行銷管道」是 Search, Mobile 和 Social,那背後代表的就是 Google, Apple 和 Facebook 三家公司。這些人並沒有像當初的 IBM 一樣睡著,相反的都非常努力在創新,不想被任何人後來居上。你對他們的動作、計畫、策略瞭若指掌嗎?有機會借力使力嗎?你必須要知道。

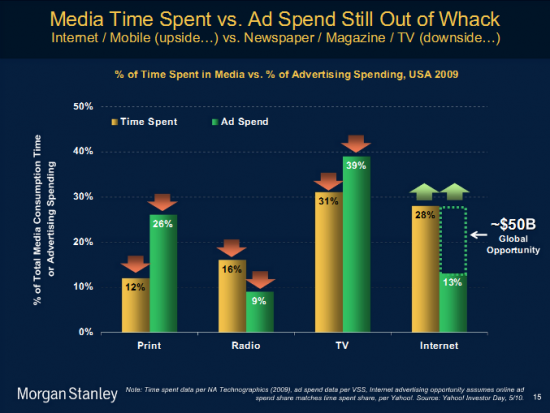

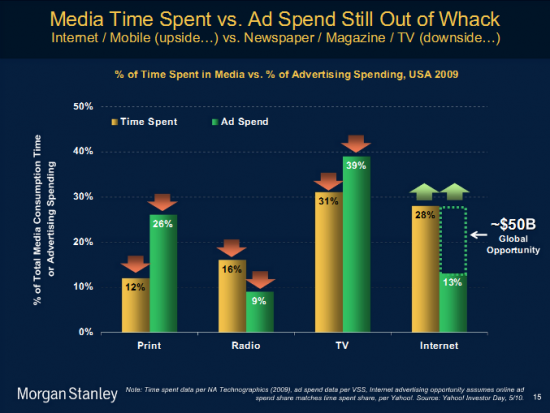

廣告 (Advertising)

當消費者平均每天花 28% 的時間在網路上,廣告主卻只有撥 13% 的預算過來,這事情終究會改變。所以不要懷疑,網路廣告至少還有 2 倍以上的成長空間,而且最近的種種跡象顯示企業已經開始覺悟。更重要的是你要如何創新,用更新、更好的方式,來讓廣告更有效,創造企業、消費者、網站三贏的局面。我認為未來是在

CPA 和

病毒影片等方面,這些東西你必須要研究清楚。

行動電子商務 (Commerce)

行動電子商務時代已經來臨,消費者們要的是快速、簡單、有趣。你的服務、產品必須要不斷的推陳出新,他們也會用實際的購買來支持你,無論是 App Store, iTunes Store, Android Market, Amazon 還是之前提過的

Gilt,都是這裡面的模範生。如果現在台灣最賺錢的網路公司都是電子商務,那五年後則都會是行動電子商務,你準備好要破壞 Yahoo、PCHome 的商業模式了嗎?

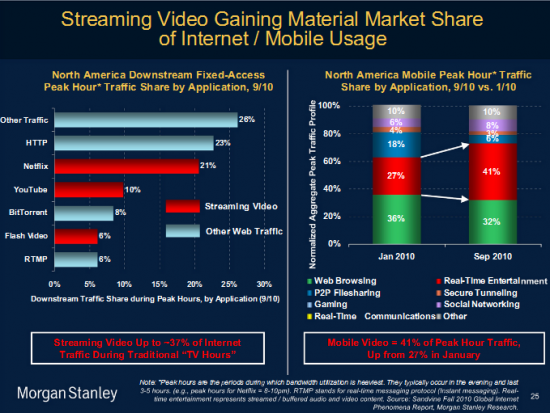

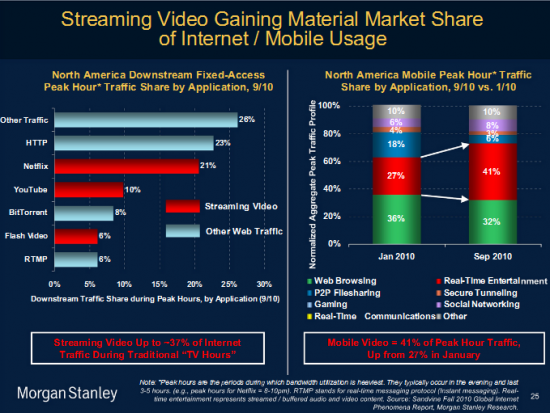

隨選內容 (Media)

沒錯,我們一直在說的 Web 3.0 的

客廳革命,在北美早就已經來到。更重要的是,隨選內容成長的速度,是在媒體產業前所未見的。你有辦法把這些創新帶到亞洲嗎?利用台灣特有的優質內容,然後把它行銷到全世界嗎?這都是你們可以嘗試的領域。

領先群的不斷洗牌 (Company Leadership Evolution)

在過去短短的六年中,全球市值前 15 大的上市網路公司,有將近一半的汰換率。你了解背後的原因嗎?有什麼可以借鏡的?你有沒有上市計畫?上市之後如何利用公開市場的力量幫助你成長?

賈伯 (Steve Jobs)

雖然我常常對賈伯過強的控制欲有意見,但你不得不承認過去 40 年的科技產業創新,很多突破都來自他。無論是 Apple ][ 幫助啟動的 PC 時代、iPod 帶來的 MP3 時代、iPhone 的智慧手機革命、到現在的 iPad 的平板時代,都是他和 Apple 團隊對人類的偉大貢獻。甲骨文創辦人賴瑞‧艾利森 (Larry Ellison) 說的好,賈伯有一個工程師的大腦,卻有一顆藝術家的心。你的公司能夠有像這樣的人物嗎?否則至少要有像這樣的團隊吧!

極速變化的世界 (Ferocious Pace of Change in Tech)

不要懷疑,這個世界變化的速度是前所未見的 — 30 年前我們才開始碰電腦、15 年前我們才開始上網和用手機、5 年前 Facebook 才出現、3 年前 iPhone 才上市。如果說人類過去 100 年進步的幅度,比之前的 100 萬年加起來還多,那過去 10 年,則比那之前的 90 年加起來還多。我們或許該感謝摩爾定律、或許該向賈伯致敬,不過重點是,你看準了未來的變化嗎?你研究了網路業的各個大傢伙、小傢伙們在做什麼嗎?你對創新的各個前端有多少掌握?哪些是 3 年內會發生的事情?哪些是 5 年?哪些必須要開始研究?那些已經要商業化?這些,你都必須要非常了解。

結論 (Closing Thoughts)

還有,你以為 Apple、Amazon、騰訊、PayPal、百度這些公司都已經很大了嗎?其實一點也沒有,因為他們都還以將近每年 50% 的速度在成長中。Apple 最新一季就成長了 67%,一個季營收美金 200 億的公司還有這麼快速的成長,這幾乎是前所未有的事情。這件事情的背後,意思是網路領域還有非常非常多的創新、成長可以發生。

所以重點是,你,準備好了嗎?

11/23 (二) 下午,appWorks 將在台大國際會議中心,為參與「第一屆

appWorks 育成計畫」的 11 個創業團隊,舉辦大型「

appWorks Demo Day」活動。這些都是目前台灣第一流的創業團隊,他們在做的事情,就是用力抓住上面的這 10 個關鍵,歡迎你們一起來看看他們半年來努力的成果,順便和在場的 300 位網路圈朋友交流、接軌,希望到時候能看到大家。

(Pic via niallkennedy@flickr under CC license) 來源網頁

[/caption]

[/caption]